每天学一点点,健康多一点点 | 新版健康素养66条详解版来啦!(十八)

来源:

国家卫生健康委、健康报

日期:2024-08-07 16:24:52

点击:1950

属于:健康信息

【健康生活方式与行为】

38. 通过亲子交流、玩耍促进儿童早期发展。发现心理行为发育问题应及时就医。

0~3岁为婴幼儿期。在全生命周期中,0~3岁是大脑细胞、神经元联系形成的最旺盛时期,儿童的大脑、神经系统、运动系统对外部环境的影响极为敏感,可塑性很强。在这一时期,对婴幼儿进行科学养育,能帮助儿童发挥最大潜能,促进儿童在生理、心理和社会适应能力等方面得到全面发展。

2018年,联合国儿童基金会、世界卫生组织发布了《养育照护框架——促进儿童早期发展》,提出促进 0~3岁婴幼儿早期发展的5大要素,包括良好的健康、充足的营养、回应性照护、早期学习机会和安全保障。其中,回应性照护包括观察并回应婴幼儿的动作、声音、手势和口头请求,与儿童一起交流玩耍,这些社交互动能够刺激大脑内部神经联系的形成,帮助婴幼儿更好地认识周围的世界,对人、关系和语言形成认知,促进大运动、精细动作发育。

养育人应重视并掌握亲子交流与玩耍运动的知识与技能,充分利用家庭和社会资源,为儿童提供各种交流玩耍的机会,促进婴幼儿各种能力的协同发展。

国家基本公共卫生服务项目免费提供 0~6 岁儿童健康管理服务,家长应按时带孩子接受相应服务,发现儿童心理行为发育问题应及时就医。

39. 劳逸结合,起居有常,保证充足睡眠。

任何生命活动都有其内在节律性。生活规律对健康十分重要,工作、学习、娱乐、休息、睡眠都要按作息规律进行。要注意劳逸结合,培养有益于健康的生活情趣和爱好。顺应四时,起居有常。

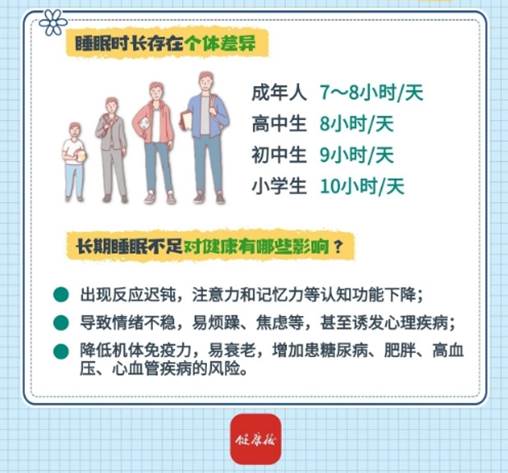

睡眠时长存在个体差异,成年人一般每天需要7~8小时睡眠,高中生8小时,初中生9小时,小学生应达到 10小时。

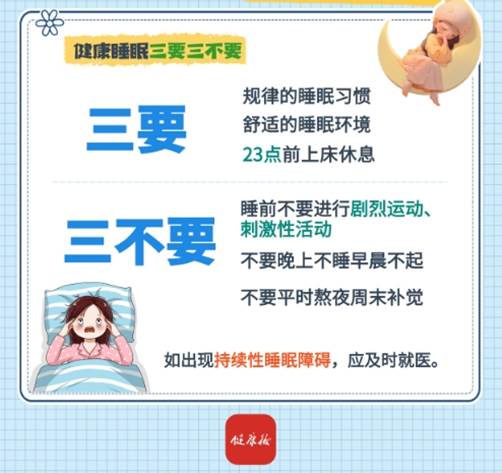

保证充足睡眠,需要建立规律的睡眠习惯,营造舒适的睡眠环境,睡前避免刺激性活动,睡前不宜进行剧烈运动。建议 23 点前上床休息,尽量避免晚上不睡早晨不起、平时熬夜周末补觉等不良作息。

40.讲究个人卫生,养成良好的卫生习惯,科学使用消毒产品,积极预防传染病。

不良卫生习惯可导致呼吸道传染病、消化道传染病等多种疾病传播,如呼吸道传染病可通过近距离接触患者或无症状感染者的飞沫传播,也可通过手接触被病原体污染的物体表面再触摸口、眼、鼻传播。日常生活中要养成良好卫生习惯,做好自我防护,既是预防传染病的有效措施,也是个人修养和社会文明进步的体现。

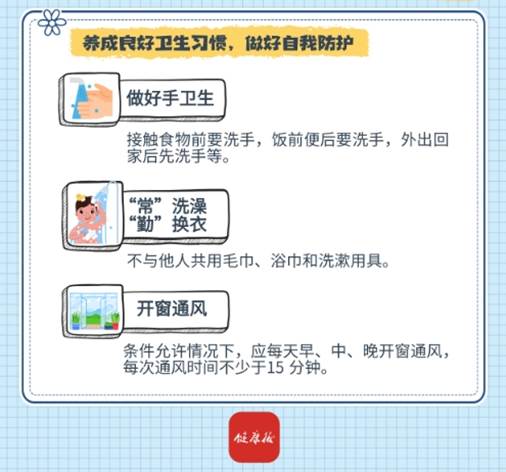

做好手卫生。特别是要做到接触食物前要洗手,饭前便后要洗手,外出回家后先洗手等。洗手时,使用流动水和肥皂或洗手液,每次揉搓 20 秒以上,确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时,可以使用免洗手消毒剂进行手部清洁。

“常”洗澡、“勤”换衣。根据季节、天气、日常活动等情况,合理安排洗澡和换洗衣服的频次,保持身体清洁。洗头、洗澡、擦手和擦脸的毛巾应保持干净,做到一人一盆一巾。不与他人共用毛巾、浴巾和洗漱用具。

开窗通风。开窗通风可有效改善室内空气质量,减少室内致病微生物和其他污染物的含量,降低室内二氧化碳和有害气体的浓度。此外,阳光中的紫外线能杀死多种致病微生物。条件允许情况下,应每天早、中、晚开窗通风,每次通风时间不少于 15 分钟。

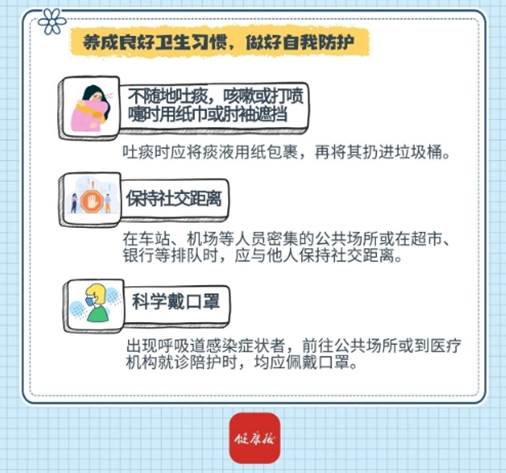

不随地吐痰,咳嗽或打喷嚏时用纸巾或肘袖遮挡。痰液和飞沫中可能含有多种致病微生物,随地吐痰或无遮掩咳嗽、打喷嚏不仅破坏环境卫生,还容易传播疾病。吐痰时应将痰液用纸包裹,再将其扔进垃圾桶。

保持社交距离。在车站、机场等人员密集的公共场所或在超市、银行等排队时,应与他人保持社交距离,不仅能降低疾病传播的风险,也是文明礼仪的体现。

科学佩戴口罩。根据环境、季节、个人健康状况等科学佩戴口罩。呼吸道传染病高发期间,前往养老机构、托幼机构时,应佩戴口罩;呼吸道传染病患者宜居家休息,非必要不前往公共场所;出现呼吸道感染症状者,前往公共场所或到医疗机构就诊陪护时,均应佩戴口罩。

消毒是切断传染病传播途径的重要方法之一。要科学选择消毒产品,严格遵循产品说明书使用,避免过度消毒。抗(抑)菌制剂不是药品,不具有治疗、护理、保健作用,仅有抗菌或抑菌作用,达不到消毒或治疗效果,不得用于破损皮肤和黏膜,杜绝滥用。

来源:国家卫生健康委、健康报

组稿:健教科

审核:钱颖