每天学一点点,健康多一点点 | 新版健康素养66条详解版来啦!(二十一)

来源:

国家卫生健康委、健康报

日期:2024-08-12 17:51:16

点击:934

属于:健康信息

【健康生活方式与行为】

47. 戴头盔、系安全带;不超速、不酒驾、不分心驾驶、不疲劳驾驶;儿童使用安全座椅,减少道路交通伤害。

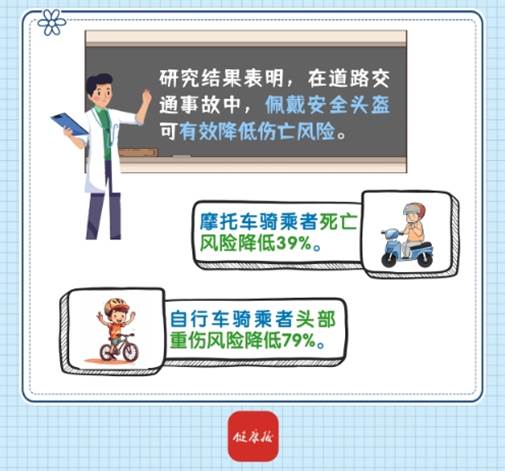

研究结果表明,在道路交通事故中,佩戴安全头盔可有效降低伤亡风险,可使摩托车骑乘者的死亡风险降低39%,自行车骑乘者头部重伤风险降低79%。

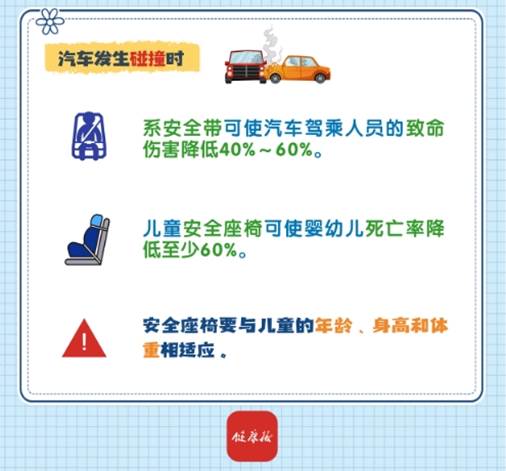

系安全带可使汽车驾乘人员的致命伤害降低40%~60%。汽车碰撞时,儿童安全座椅可使婴幼儿死亡率降低至少60%。儿童乘客应使用安全座椅,安全座椅要与儿童的年龄、身高和体重相适应。

驾驶时,速度每增加1千米/小时,伤害危险增加3%,严重或致命伤亡危险增加5%。酒精、毒品、某些药物会减弱驾驶人员的判断能力和反应能力,即使血液酒精含量或药物浓度较低,也会增加交通事故风险。分心驾驶会导致驾驶员观察能力、应变能力、操控能力降低,开车时打电话发生事故的概率是正常状态下的2.8倍,看手机、发短信发生事故的概率是正常状态下的23倍。疲劳驾驶显著增加严重交通事故发生风险,驾驶员连续驾驶2小时应休息1 次,保证驾驶时精力充沛、注意力集中。

每个人都应对自己和他人的生命与健康负责,重视道路交通安全,严格遵守交通法规,避免交通伤害的发生。

48. 加强看护和教育,预防儿童溺水,科学救助溺水人员。

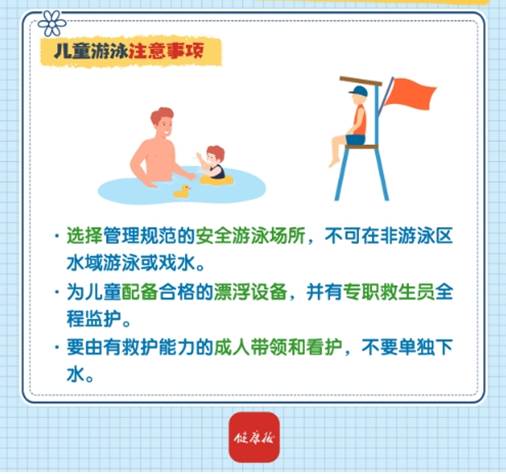

溺水是我国儿童因伤害致死的第一位原因,要加强对儿童的看护和监管。游泳应选择管理规范的安全游泳场所,不可在非游泳区水域游泳或戏水。

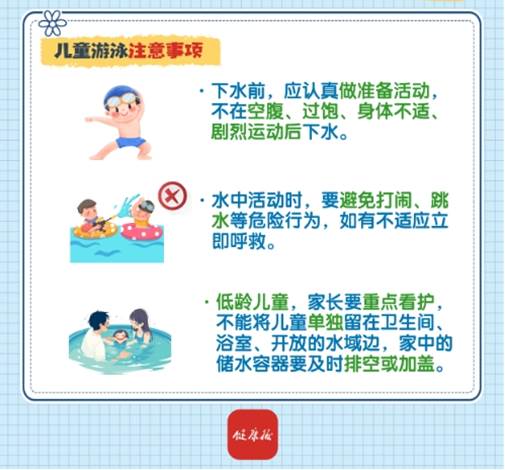

儿童游泳时,要由有救护能力的成人带领和看护,不要单独下水。儿童进行水上活动时,应为儿童配备合格的漂浮设备,并有专职救生员全程监护。下水前,应认真做准备活动,以免下水后发生肌肉痉挛等问题,不在空腹、过饱、身体不适、剧烈运动后下水。水中活动时,要避免打闹、跳水等危险行为,如有不适应立即呼救。

对于低龄儿童,家长要重点看护,做到不分心、不间断、近距离看护,不能将儿童单独留在卫生间、浴室、开放的水域边,家中的储水容器要及时排空或加盖。

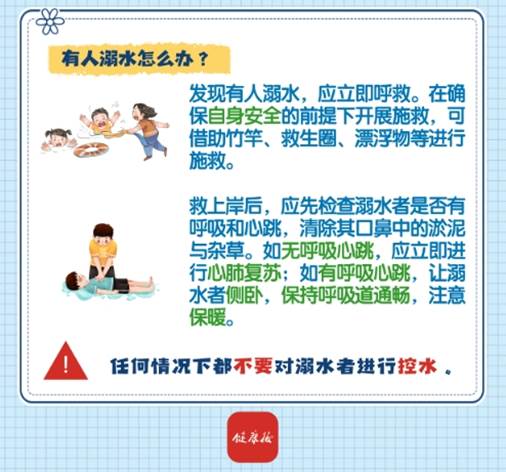

发现有人溺水,应立即呼救。在确保自身安全的前提下开展施救,可借助竹竿、救生圈、漂浮物等进行施救。救上岸后,应先检查溺水者是否有呼吸和心跳,清除其口鼻中的淤泥与杂草。如无呼吸心跳,应立即进行心肺复苏;如有呼吸心跳,让溺水者侧卧,保持呼吸道通畅,注意保暖。任何情况下都不要对溺水者进行控水。

49. 冬季取暖注意通风,谨防一氧化碳中毒。

冬季在密闭、通风不良的室内使用煤炉、煤气炉、液化气炉或木炭取暖时,可引起大量一氧化碳在室内蓄积,造成人员中毒,严重者危及生命。

一氧化碳中毒后,轻者感到头晕、头痛、四肢无力、恶心、呕吐;重者可出现昏迷、体温降低、呼吸短促、皮肤青紫、唇色呈樱桃红色、大小便失禁,抢救不及时会危及生命。

发现有人一氧化碳中毒,应尽快拨打120急救电话呼救。现场应立即打开门窗,有条件时把中毒者转移到室外通风处,保持呼吸道通畅,注意保暖;如中毒者无意识但呼吸正常,将其翻转为侧卧位,防止呕吐物误吸,随时观察生命体征;如中毒者无意识、无呼吸,立即进行心肺复苏。

日常生活中要谨防一氧化碳中毒。使用炉灶或木炭取暖时,要安装风斗或烟筒,定期清理烟筒,保持烟道通畅。使用液化气和煤气时,要经常查看管道和阀门是否有泄漏,如有泄漏应及时请专业人员维修。在液化气和煤气灶上烧水、做饭时,要防止水溢后熄火,导致气体泄漏。如发生泄漏,应立即关闭阀门,打开门窗,使室内空气流通,降低液化气和煤气的浓度。严禁在现场拨打电话、点火或开启照明设施。

来源:国家卫生健康委、健康报

组稿:健教科

审核:钱颖