еҒҘж•ҷд№ӢзӘ—

з«ҷеҶ…жҗңзҙў

иҒ”зі»жҲ‘们

еҒҘж•ҷд№ӢзӘ—

вҖңжҳҘжҚӮвҖқжңүеәҰпјҡдј з»ҹе…»з”ҹжҷәж…§йҮҢзҡ„еҒҘеә·еҜҶз Ғ

жқҘжәҗпјҡ

еҫҗе·һеёӮз–ҫз—…йў„йҳІжҺ§еҲ¶дёӯеҝғ

ж—Ҙжңҹпјҡ2025-03-12 13:17:00

зӮ№еҮ»пјҡ197

еұһдәҺпјҡеҒҘж•ҷд№ӢзӘ—

еңЁжҳҘеҜ’ж–ҷеіӯзҡ„ж—¶иҠӮпјҢжҲ‘们жҖ»иғҪеңЁжңӢеҸӢеңҲйҮҢзңӢеҲ°“зҹӯиў–дёҺзҫҪз»’жңҚйҪҗйЈһ”зҡ„жңүи¶ЈжҷҜиұЎгҖӮдёҖеҸҘжөҒдј еҚғе№ҙзҡ„“жҳҘжҚӮз§ӢеҶ»”пјҢдјјд№ҺжҲҗдёәдәҶжҜҸдёӘдәәжҳҘеӯЈз©ҝиЎЈзҡ„еә§еҸій“ӯгҖӮ

еңЁгҖҠй»„еёқеҶ…з»ҸгҖӢдёӯпјҢжңүиҝҷж ·дёҖеҸҘиҜқпјҡ“жҳҘдёүжңҲпјҢжӯӨи°“еҸ‘йҷҲпјҢеӨ©ең°дҝұз”ҹпјҢдёҮзү©д»ҘиҚЈгҖӮ”д»ҺдёӯеҢ»зҡ„и§Ҷи§’жқҘзңӢпјҢжҳҘеӯЈйҳіж°”еҲқеҚҮпјҢжӯӨж—¶пјҢе°Ҫз®ЎеӨ©ж°”д№Қжҡ–пјҢдҪҶдҪҷеҜ’жңӘж¶ҲпјҢиҝҮж—©ең°еҮҸеҺ»иЎЈжңҚпјҢеҫҲе®№жҳ“и®©йЈҺеҜ’ж№ҝйӮӘд№ҳиҷҡиҖҢе…ҘгҖӮ

зҺ°д»Јз§‘еӯҰз ”з©¶д№ҹдёәжҲ‘们жҸҗдҫӣдәҶдҪҗиҜҒпјҡжҳҘеӯЈж°”жё©зҡ„иө·дјҸзҠ№еҰӮ“иҝҮеұұиҪҰ”пјҢиҫғеӨ§зҡ„жё©е·®дёҚд»…жҳ“дҪҝиә«дҪ“еҸ—еҜ’пјҢйҷҚдҪҺжңәдҪ“жҠөжҠ—еҠӣпјҢеј•иө·е‘јеҗёзі»з»ҹеҸҠжҳҘеӯЈдј жҹ“з—…зӯүз–ҫз—…зҡ„еҸ‘з”ҹпјҢиҝҳдјҡдҪҝдәәдҪ“иЎҖз®Ўзҡ„и°ғиҠӮиҙҹжӢ…еҠ йҮҚпјҢеҸҜиғҪеўһеҠ еҝғи„‘иЎҖз®Ўж„ҸеӨ–зҡ„йЈҺйҷ©гҖӮ

йҖӮеҪ““жҳҘжҚӮ”е®һйҷ…дёҠжҳҜйЎәеә”жҳҘеӨ©йҳіж°”еҚҮеҸ‘зҡ„йңҖиҰҒпјҢдёәжңәдҪ“е»әз«ӢдёҖдёӘжё©еәҰи°ғиҠӮзҡ„зј“еҶІжңҹгҖӮ

дҪҶж—Ҙеёёз”ҹжҙ»йҮҢпјҢдёҚе°‘дәәеҜ№“жҳҘжҚӮ”еӯҳеңЁи®ӨиҜҶиҜҜеҢәгҖӮ

иҜҜеҢәдёҖпјҡеҸӘе…іжіЁж—©жҷҡеӨ©ж°”пјҢеҝҪи§Ҷжё©е·®гҖӮ

иҜҜеҢәдәҢпјҡ“жҳҘжҚӮ”ж—¶й—ҙиҝҮй•ҝгҖӮ

иҜҜеҢәдёүпјҡ“жҳҘжҚӮ”е°ұжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„еӨҡз©ҝиЎЈжңҚпјҢжҚӮеҮәжұ—дәҶиҝҳдёҚеҮҸе°‘иЎЈзү©гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢиҰҒжҚӮеҮҶйғЁдҪҚгҖӮ

еӨҙдёәиҜёйҳід№ӢдјҡпјҢйўҲйЎ№йғЁжңүйЈҺжұ з©ҙе’ҢйЈҺеәңз©ҙпјҢжңҖеҝҢйЈҺйӮӘдҫөиўӯпјҢе»әи®®ж №жҚ®жё©еәҰжҲҙеҘҪеӣҙе·ҫгҖҒеёҪеӯҗпјҢдҝқжҠӨеҘҪеӨҙйўҲйғЁпјҢйҒҝе…ҚйЈҺйӮӘдҫөиўӯгҖӮ

и…°и…№йғЁпјҢе°Өе…¶жҳҜиӮҡи„җйғЁдҪҚпјҢжҳҜи°ғиҠӮи„ҫиғғйҳіж°”зҡ„е…ій”®дҪҚзҪ®гҖӮе®№жҳ“иғғйғЁдёҚйҖӮгҖҒи…№з—ӣгҖҒи…№жі»зҡ„дәәпјҢиҰҒзү№еҲ«жіЁж„Ҹи…°и…№йғЁдҪҚзҡ„дҝқжҡ–гҖӮ

дҝ—иҜқиҜҙ“еҜ’д»Һи„ҡдёӢз”ҹ”пјҢеӣ жӯӨиҶқзӣ–дёҺи„ҡзҡ„дҝқжҡ–д№ҹе°ӨдёәйҮҚиҰҒпјҢжҳҘж—¶иЎЈзқҖе®ң“дёӢеҺҡдёҠи–„”пјҢдёҚиҰҒзқҖжҖҘи„ұз§ӢиЈӨгҖӮ

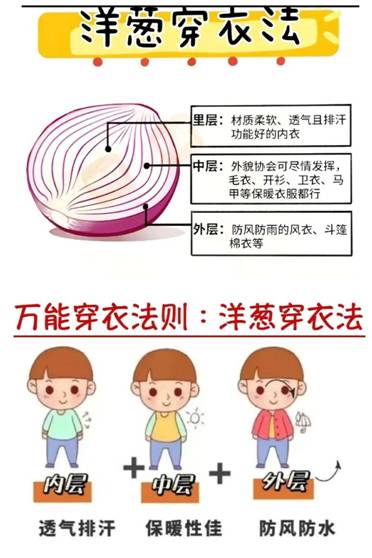

жңҖеҗҺпјҢиҝҳиҰҒжҚӮеҮәеұӮж¬ЎгҖӮдёәдәҶзҒөжҙ»еә”еҜ№еӨҡеҸҳзҡ„ж°”жё©пјҢеҸҜд»ҘйҮҮз”Ё“жҙӢи‘ұ”з©ҝиЎЈжі•пјҢж №жҚ®жҙ»еҠЁе’ҢзҺҜеўғеҸҳеҢ–пјҢйҡҸж—¶еўһеҮҸиЎЈзү©гҖӮ

жіЁж„ҸпјҢ“жҳҘжҚӮ”并йқһи¶ҠеӨҡи¶ҠеҘҪпјҢиҝҮеәҰ“жҳҘжҚӮ”дјҡеҜјиҮҙжұ—ж¶Іи’ёеҸ‘пјҢеёҰиө°зғӯйҮҸпјҢеҸҚиҖҢеҠ йҖҹдҪ“жё©жөҒеӨұгҖӮ“жҚӮ”зҡ„зЁӢеәҰеә”д»ҘиҮӘиә«ж„ҹи§үжё©жҡ–пјҢеҸҲдёҚеҮәжұ—дёәе®ңгҖӮ

жіЁж„ҸпјҢ“жҳҘжҚӮ”并йқһи¶ҠеӨҡи¶ҠеҘҪпјҢиҝҮеәҰ“жҳҘжҚӮ”дјҡеҜјиҮҙжұ—ж¶Іи’ёеҸ‘пјҢеёҰиө°зғӯйҮҸпјҢеҸҚиҖҢеҠ йҖҹдҪ“жё©жөҒеӨұгҖӮ“жҚӮ”зҡ„зЁӢеәҰеә”д»ҘиҮӘиә«ж„ҹи§үжё©жҡ–пјҢеҸҲдёҚеҮәжұ—дёәе®ңгҖӮ

йЎәеә”еӨ©ж—¶зҡ„жҷәж…§пјҢеңЁдәҺжҠҠжҸЎ“жё©еҮүд№Ӣй—ҙ”зҡ„е№іиЎЎд№ӢйҒ“гҖӮ“жҳҘжҚӮ”并дёҚжҳҜдёҺж—¶е°ҡдёәж•ҢпјҢе…»з”ҹд№ҹиғҪз©ҝеҮәй«ҳзә§ж„ҹгҖӮиҝҷдёӘжҳҘеӨ©пјҢи®©жҲ‘们既дёҚиў«еҺҡйҮҚиЎЈзү©жқҹзјҡз”ҹжңәпјҢд№ҹдёҚеӣ зӣІзӣ®иҝҪйЈҺиҖҢжҚҹиҖ—йҳіж°”гҖӮ

иҪ¬еҸ‘иҝҷзҜҮж–Үз« пјҢжҸҗйҶ’иә«иҫ№зҡ„дәәпјҢдёҖиө·дә«еҸ—еҒҘеә·гҖҒж—¶е°ҡзҡ„жҳҘеӯЈеҗ§пјҒ

еңЁгҖҠй»„еёқеҶ…з»ҸгҖӢдёӯпјҢжңүиҝҷж ·дёҖеҸҘиҜқпјҡ“жҳҘдёүжңҲпјҢжӯӨи°“еҸ‘йҷҲпјҢеӨ©ең°дҝұз”ҹпјҢдёҮзү©д»ҘиҚЈгҖӮ”д»ҺдёӯеҢ»зҡ„и§Ҷи§’жқҘзңӢпјҢжҳҘеӯЈйҳіж°”еҲқеҚҮпјҢжӯӨж—¶пјҢе°Ҫз®ЎеӨ©ж°”д№Қжҡ–пјҢдҪҶдҪҷеҜ’жңӘж¶ҲпјҢиҝҮж—©ең°еҮҸеҺ»иЎЈжңҚпјҢеҫҲе®№жҳ“и®©йЈҺеҜ’ж№ҝйӮӘд№ҳиҷҡиҖҢе…ҘгҖӮ

зҺ°д»Јз§‘еӯҰз ”з©¶д№ҹдёәжҲ‘们жҸҗдҫӣдәҶдҪҗиҜҒпјҡжҳҘеӯЈж°”жё©зҡ„иө·дјҸзҠ№еҰӮ“иҝҮеұұиҪҰ”пјҢиҫғеӨ§зҡ„жё©е·®дёҚд»…жҳ“дҪҝиә«дҪ“еҸ—еҜ’пјҢйҷҚдҪҺжңәдҪ“жҠөжҠ—еҠӣпјҢеј•иө·е‘јеҗёзі»з»ҹеҸҠжҳҘеӯЈдј жҹ“з—…зӯүз–ҫз—…зҡ„еҸ‘з”ҹпјҢиҝҳдјҡдҪҝдәәдҪ“иЎҖз®Ўзҡ„и°ғиҠӮиҙҹжӢ…еҠ йҮҚпјҢеҸҜиғҪеўһеҠ еҝғи„‘иЎҖз®Ўж„ҸеӨ–зҡ„йЈҺйҷ©гҖӮ

йҖӮеҪ““жҳҘжҚӮ”е®һйҷ…дёҠжҳҜйЎәеә”жҳҘеӨ©йҳіж°”еҚҮеҸ‘зҡ„йңҖиҰҒпјҢдёәжңәдҪ“е»әз«ӢдёҖдёӘжё©еәҰи°ғиҠӮзҡ„зј“еҶІжңҹгҖӮ

дҪҶж—Ҙеёёз”ҹжҙ»йҮҢпјҢдёҚе°‘дәәеҜ№“жҳҘжҚӮ”еӯҳеңЁи®ӨиҜҶиҜҜеҢәгҖӮ

иҜҜеҢәдёҖпјҡеҸӘе…іжіЁж—©жҷҡеӨ©ж°”пјҢеҝҪи§Ҷжё©е·®гҖӮ

иҜҜеҢәдәҢпјҡ“жҳҘжҚӮ”ж—¶й—ҙиҝҮй•ҝгҖӮ

иҜҜеҢәдёүпјҡ“жҳҘжҚӮ”е°ұжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„еӨҡз©ҝиЎЈжңҚпјҢжҚӮеҮәжұ—дәҶиҝҳдёҚеҮҸе°‘иЎЈзү©гҖӮ

йЎәеә”иҮӘ然规еҫӢзҡ„еҗҢж—¶

“жҳҘжҚӮ”еҲ°еә•иҜҘжҖҺд№Ҳ“жҚӮ”пјҹ

“жҚӮ”еҲ°д»Җд№Ҳж—¶еҖҷпјҹ

и®©жҲ‘们дёҖиө·еҫҖдёӢзңӢ↓↓↓

йҰ–е…ҲпјҢиҰҒжҚӮеҜ№ж—¶жңәгҖӮеҸҠж—¶е…іжіЁеӨ©ж°”йў„жҠҘпјҢе»әи®®йҒөеҫӘ“815”еҺҹеҲҷгҖӮеҪ“ж°”жё©зЁіе®ҡеңЁ15в„ғд»ҘдёҠпјҢдё”зӣёеҜ№зЁіе®ҡеҮ еӨ©еҗҺпјҢеҸҜд»ҘйҖҗжӯҘеҮҸиЎЈпјӣж°”жё©еңЁ15в„ғд»ҘдёӢжҲ–еҪ“жҳјеӨңжё©е·®еӨ§дәҺ8в„ғж—¶пјҢеҲҷйңҖиҰҒжіЁж„ҸйҳІеҜ’дҝқжҡ–гҖӮ“жҳҘжҚӮ”еҲ°еә•иҜҘжҖҺд№Ҳ“жҚӮ”пјҹ

“жҚӮ”еҲ°д»Җд№Ҳж—¶еҖҷпјҹ

и®©жҲ‘们дёҖиө·еҫҖдёӢзңӢ↓↓↓

е…¶ж¬ЎпјҢиҰҒжҚӮеҮҶйғЁдҪҚгҖӮ

еӨҙдёәиҜёйҳід№ӢдјҡпјҢйўҲйЎ№йғЁжңүйЈҺжұ з©ҙе’ҢйЈҺеәңз©ҙпјҢжңҖеҝҢйЈҺйӮӘдҫөиўӯпјҢе»әи®®ж №жҚ®жё©еәҰжҲҙеҘҪеӣҙе·ҫгҖҒеёҪеӯҗпјҢдҝқжҠӨеҘҪеӨҙйўҲйғЁпјҢйҒҝе…ҚйЈҺйӮӘдҫөиўӯгҖӮ

и…°и…№йғЁпјҢе°Өе…¶жҳҜиӮҡи„җйғЁдҪҚпјҢжҳҜи°ғиҠӮи„ҫиғғйҳіж°”зҡ„е…ій”®дҪҚзҪ®гҖӮе®№жҳ“иғғйғЁдёҚйҖӮгҖҒи…№з—ӣгҖҒи…№жі»зҡ„дәәпјҢиҰҒзү№еҲ«жіЁж„Ҹи…°и…№йғЁдҪҚзҡ„дҝқжҡ–гҖӮ

дҝ—иҜқиҜҙ“еҜ’д»Һи„ҡдёӢз”ҹ”пјҢеӣ жӯӨиҶқзӣ–дёҺи„ҡзҡ„дҝқжҡ–д№ҹе°ӨдёәйҮҚиҰҒпјҢжҳҘж—¶иЎЈзқҖе®ң“дёӢеҺҡдёҠи–„”пјҢдёҚиҰҒзқҖжҖҘи„ұз§ӢиЈӨгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢиҝҳиҰҒжҚӮеҮәеұӮж¬ЎгҖӮдёәдәҶзҒөжҙ»еә”еҜ№еӨҡеҸҳзҡ„ж°”жё©пјҢеҸҜд»ҘйҮҮз”Ё“жҙӢи‘ұ”з©ҝиЎЈжі•пјҢж №жҚ®жҙ»еҠЁе’ҢзҺҜеўғеҸҳеҢ–пјҢйҡҸж—¶еўһеҮҸиЎЈзү©гҖӮ

йЎәеә”еӨ©ж—¶зҡ„жҷәж…§пјҢеңЁдәҺжҠҠжҸЎ“жё©еҮүд№Ӣй—ҙ”зҡ„е№іиЎЎд№ӢйҒ“гҖӮ“жҳҘжҚӮ”并дёҚжҳҜдёҺж—¶е°ҡдёәж•ҢпјҢе…»з”ҹд№ҹиғҪз©ҝеҮәй«ҳзә§ж„ҹгҖӮиҝҷдёӘжҳҘеӨ©пјҢи®©жҲ‘们既дёҚиў«еҺҡйҮҚиЎЈзү©жқҹзјҡз”ҹжңәпјҢд№ҹдёҚеӣ зӣІзӣ®иҝҪйЈҺиҖҢжҚҹиҖ—йҳіж°”гҖӮ

иҪ¬еҸ‘иҝҷзҜҮж–Үз« пјҢжҸҗйҶ’иә«иҫ№зҡ„дәәпјҢдёҖиө·дә«еҸ—еҒҘеә·гҖҒж—¶е°ҡзҡ„жҳҘеӯЈеҗ§пјҒ

з»„зЁҝпјҡеҲҳйҖёеӨ©гҖҒй»„еӘӣ

е®Ўж ёпјҡй’ұйў–

е®Ўж ёпјҡй’ұйў–